为深入贯彻落实国家能源局《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》和《"十四五"现代能源体系规划》中关于"提升油气田开发效率"的战略部署,我校“智解油堵-长效防堵”实践团于7月21日至8月10日开展了为期21天的油气田防堵技术专项调研。本次实践以解决前期发现的油田结垢堵塞问题为导向,通过"现场调研-实验室分析-企业验证"的全链条研究模式,探索油气田高效开发新路径。

实践团先后赴长庆油田第五采油厂和第九采油厂开展实地调研。针对前期发现的结垢堵塞问题,团队系统调研了各区块水质特点及防堵技术应用现状。在技术人员的指导下,队员们严格按照标准操作流程,在8个典型区块采集水样32份、堵塞物样本16份,详细记录了采样点地质特征和环境参数。通过与厂区技术专家的深入交流,团队梳理出当前防堵技术存在的三大瓶颈:水质适应性差、处理周期短。这些一手资料为后续研究指明了方向。带着这些珍贵的现场数据和问题清单,团队立刻返回学校实验室,开启了第二阶段的研究工作。

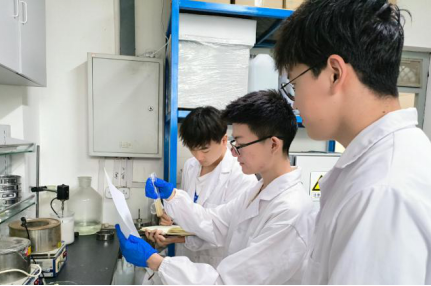

团队在我校实验室开展系统检测。利用离子色谱仪、X射线衍射仪等设备,对采集样本进行了全面分析。检测结果显示:高矿化度(平均达8.7g/L)和富含Ca2+、Mg2+(占比超60%)的水质特征是导致结垢的主因;堵塞物中碳酸盐垢占比高达78%,且呈现特殊的层状结构。这些发现不仅验证了前期猜想,更建立了水质指标与结垢程度的定量关系模型,为针对性解决方案的制定提供了科学依据。基于实验室的突破性发现,团队开始将目光投向行业前沿技术,寻求实际应用层面的解决方案。

团队先后调研了陕西氢晨材科技和西安奥德石油工程两家高新技术企业。在氢晨科技,技术人员展示的新型纳米复合解堵剂在长庆油田的应用数据令人振奋:解堵率提升35%,作业周期延长3倍。奥德石油则重点介绍了其智能防堵系统,通过实时监测水质变化,实现了从"被动处理"到"主动预防"的转变。这些创新成果让队员们深刻认识到:只有将基础研究与工程应用紧密结合,才能真正解决生产难题。

此次实践实现了"发现问题-分析问题-解决问题"的完整闭环。队员们不仅掌握了油气田开发的技术痛点,更探索出一条"产学研用"协同创新的有效路径。正如带队教授秋列维所说:"这次实践最大的收获,是让我们懂得了科技创新必须扎根生产一线。青年学子既要仰望星空,更要脚踏实地,把论文写在祖国大地上。"团队将尽快整理调研成果,形成技术方案,为提升我国油气田开发效率贡献青春力量。