1月12日至14日,咸阳市群众艺术馆成为传承与弘扬优秀传统文化的前沿阵地,西安工程大学“梦寻古豳,溯源咸阳民俗”在此开展了一场意义深远的寒假社会实践活动,深度探寻咸阳地区非物质文化遗产,积极向市民宣传,力求弘扬优秀传统文化,讲好中国故事。

1月12日,馆内丰富的非遗展品让学生们目不暇接。在咸阳剪纸展区,一幅幅精美绝伦的作品吸引众人目光,它们或细腻或粗犷,每一刀都蕴含着深厚的文化底蕴。学生们认真记录下剪纸的风格特点,还通过查阅资料了解其发展历程。在民俗乐器展示区,各种造型独特的乐器陈列其中,学生们好奇地打量着,尝试了解它们的发声原理和演奏方式,感受咸阳民间音乐的独特魅力。

而在三原老龙的展示区域,巨大的龙形道具威风凛凛,龙身色彩鲜艳、工艺精湛,上面的鳞片栩栩如生,学生们围绕着它仔细观察,从龙头的雕刻工艺到龙身的制作材质,都进行了深入探究。据记载,三原老龙起源于明万历年间,传承至今已有数百年历史,每逢重大节日,它都会在街头舞动,承载着人们对美好生活的向往。学生们不禁感叹,这一古老的民俗艺术不仅是一种表演形式,更是咸阳人民精神的寄托。

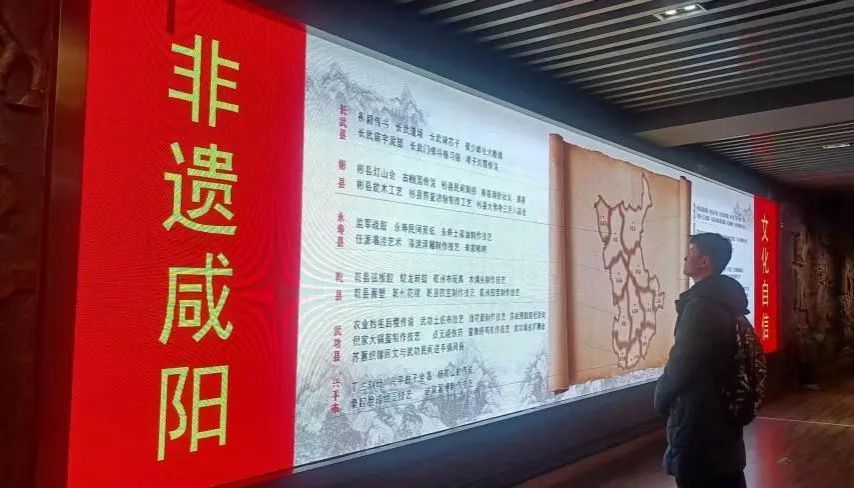

1月13日,学生们走进了一个充满历史韵味的展厅。一面巨大的展示墙上,“非遗咸阳”四个大字熠熠生辉,旁边详细罗列着长武县、彬县、永寿县等多地的非遗项目,从长武场畔、彬县灯山会 等民俗活动,到永寿民间剪纸、乾县弦板腔等传统技艺和表演艺术,丰富的内容让学生们目不暇接。他们驻足良久,认真阅读每一项非遗的介绍,为咸阳非遗文化的丰富多彩而惊叹。

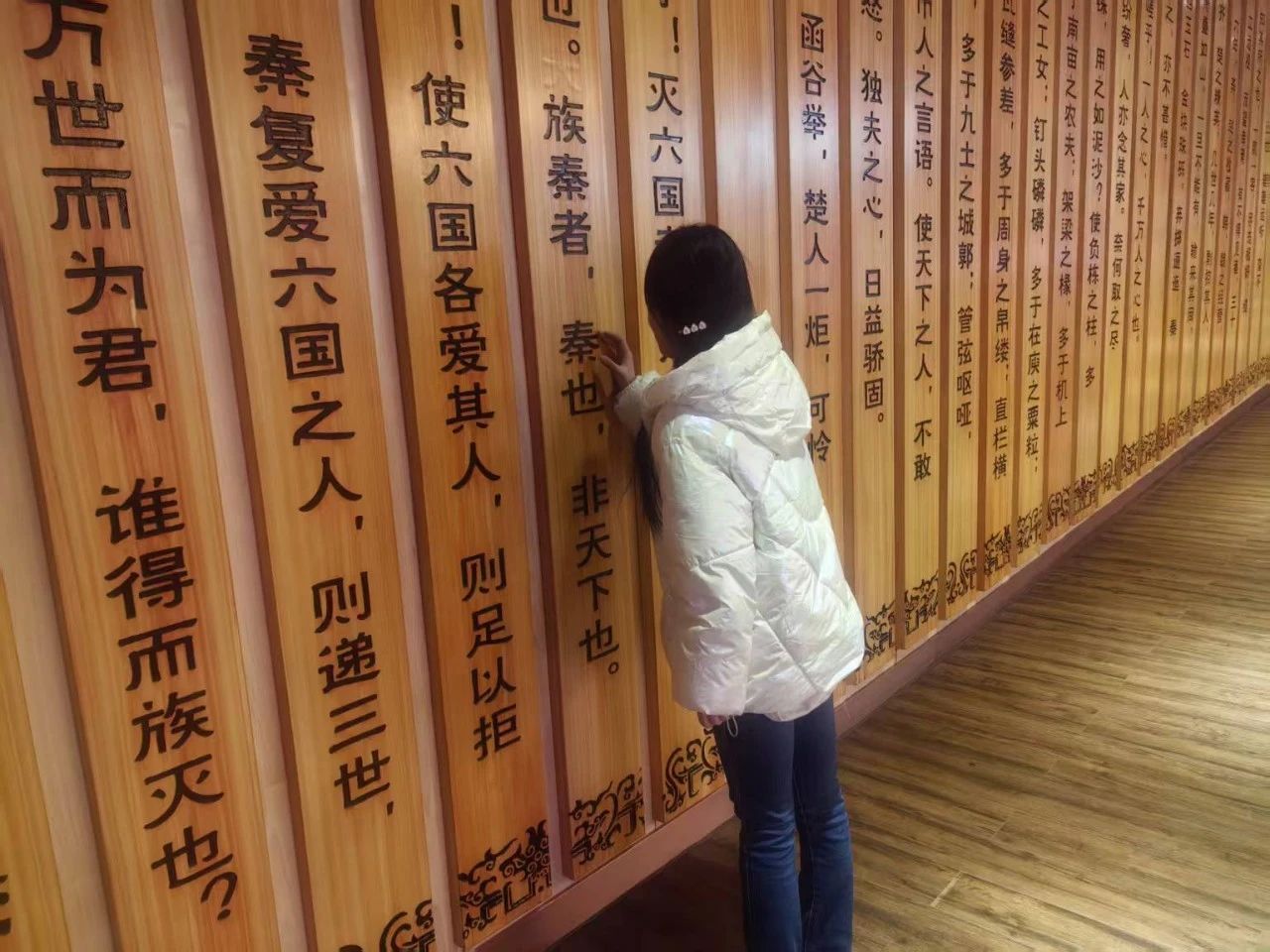

随后,学生们来到了一面刻有古文的木质长廊。一位同学轻轻抚摸着刻有《阿房宫赋》语句的木板,大家在此处交流探讨,联想到咸阳作为历史文化名城的深厚底蕴,以及这些非遗项目与古代文化传承的紧密联系。他们意识到,这些非遗不仅是当下的艺术瑰宝,更是历史长河中文化延续的见证。学生们还纷纷拿出纸笔,记录下自己的感悟和对部分非遗项目进一步探究的想法。

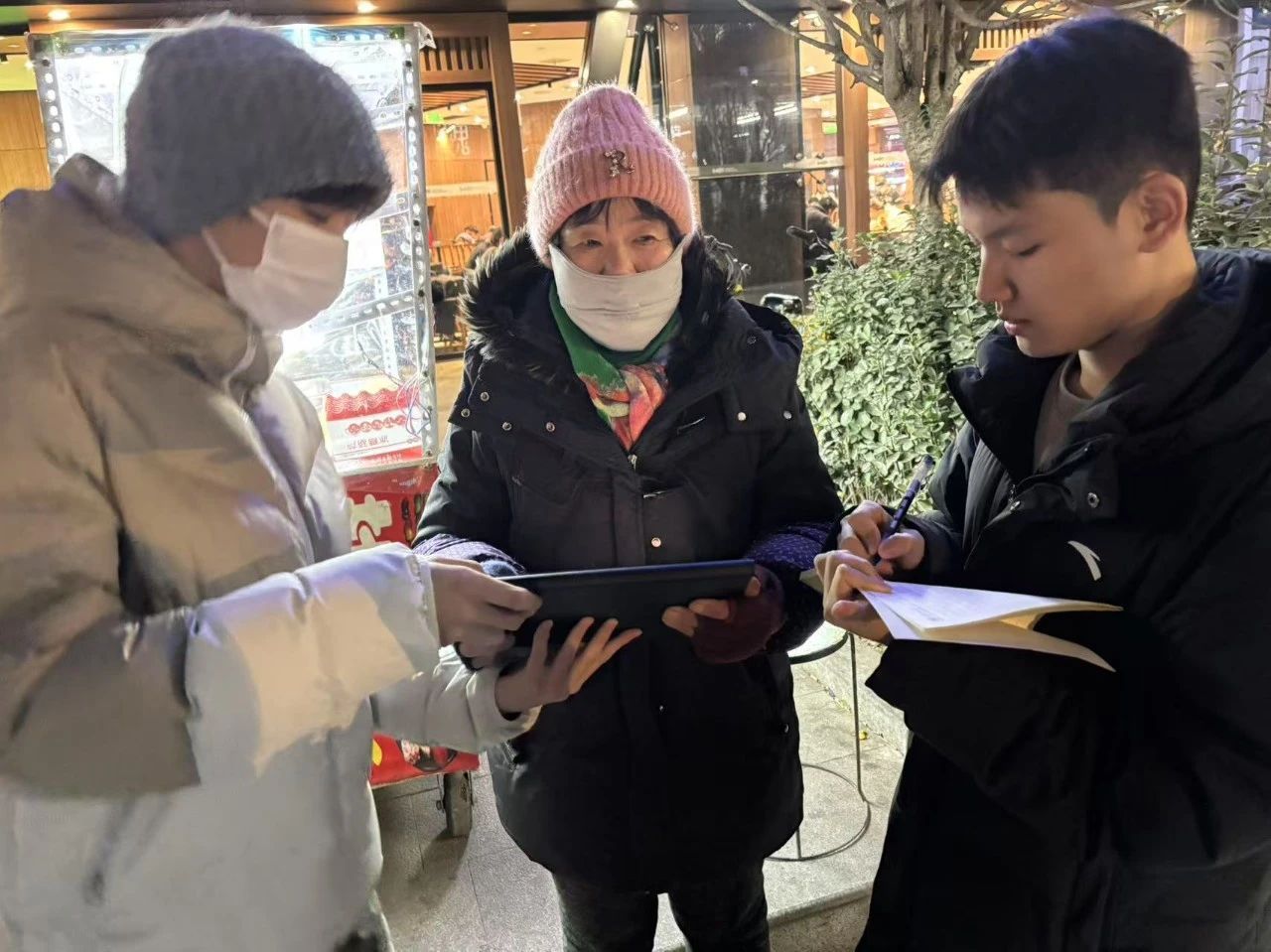

14日傍晚,城市的喧嚣与霓虹交织,学生们怀揣着传播非遗文化的热忱,来到繁华的街道开展非遗宣传活动。他们手持平板电脑,穿梭在人流之中,主动向过往行人展示咸阳非遗项目的精彩图片和视频。

同学为市民展示,彬县灯山会照片并介绍极具特色的民俗传统活动——彬县灯山会。在特定的日子里,人们精心布置灯山,每一盏灯里都蕴含着当地老百姓对美好生活的期盼!

在街道的另一隅,几位同学为市民讲解乾县弦板腔的特色,从其独特的唱腔风格,到表演时所用的特色乐器,再到背后承载的历史文化。随后,同学们还在纸上认真地写下路人阿姨对非遗传承的建议,希望这些珍贵的文化能够走进社会,让更多的成年人了解和喜爱。

活动虽已结束,但咸阳非遗的魅力已深深扎根在学生与市民心中。相信在各方的共同努力下,咸阳非遗文化定能突破地域与年龄的限制,通过线上线下融合、创新传承形式等多元方式,得到更广泛的传播与传承。咸阳非遗也将持续为中华优秀传统文化注入源源不断的生机与活力,让古老技艺在新时代绽放出耀眼光芒。