近日,西安工程大学研究生“江城智绘、智纺童行”暑期社会实践团踏上荆楚大地,奔赴湖北武汉开展了一系列兼具专业深度与社会温度的实践活动。这支以纺织专业为根基、融合AI技术创新的实践团队,在江城谱写了一段跨界融合的实践篇章。

江城智绘——产教融合深调研

实践团先后深入武汉裕大华纺织服装集团有限公司、凯骏服装集团有限责任公司等当地知名纺织企业进行调研。聚焦智能纺纱设备的迭代升级、AI辅助面料设计系统的应用实效等专业课题,成员们走进生产车间与研发中心,将课堂理论与产业实践紧密衔接,实地考察传统纺织工艺的现代化转型路径,深入探讨数字技术赋能产业升级的融合之道。

7月14日,实践团走进武汉凯骏服装集团有限责任公司。在企业负责人陪同下,成员们参观了裁剪、缝制、整理包装车间,详细了解了从设计稿到成衣的完整工艺流程。企业技术人员重点介绍了智能化生产与数字化管理的实践成果,例如通过AI数据分析系统实现对市场需求的快速响应,运用大数据系统实现生产全流程可视化监控。在随后的座谈会上,实践团师生与企业负责人就AI在服装设计、供应链优化等领域的应用前景与挑战展开了深入交流。企业也表达了与高校深化合作、联合培养适应产业升级需求人才的迫切愿望。

7月16日,实践团到访百年企业武汉裕大华纺织服装集团有限公司。在智能生产车间内,十万纱锭高速运转,棉花经全流程自动化加工变成棉纱。从纤维到成衣的全流程智能化生产场景,令成员们深刻体会到先进制造业的强大效能。更令成员们印象深刻的是,裕大华在关键生产环节实现了国产化装备的重大突破与应用。成员们由此直观了解了传统纺织企业在转型升级过程中的不懈探索与宝贵实践,见证了企业从“中国制造”迈向“中国智造”的坚定决心。

智纺童行——AI科普润童心

当童真的画笔在AI驱动下“舞动”,当传统的扎染纹样被数字赋予“生命”,实践团成员随后又走进社区、特教学校、公益幼儿园,为孩子们开启了一场融合科技、文化与关爱的奇妙旅程。这场以纺织文化为底色、以人工智能为画笔、以人文关怀为温度的实践,不仅点燃了孩子们探索未知的好奇心,更在多元群体的心灵中播撒下快乐与希望的种子。

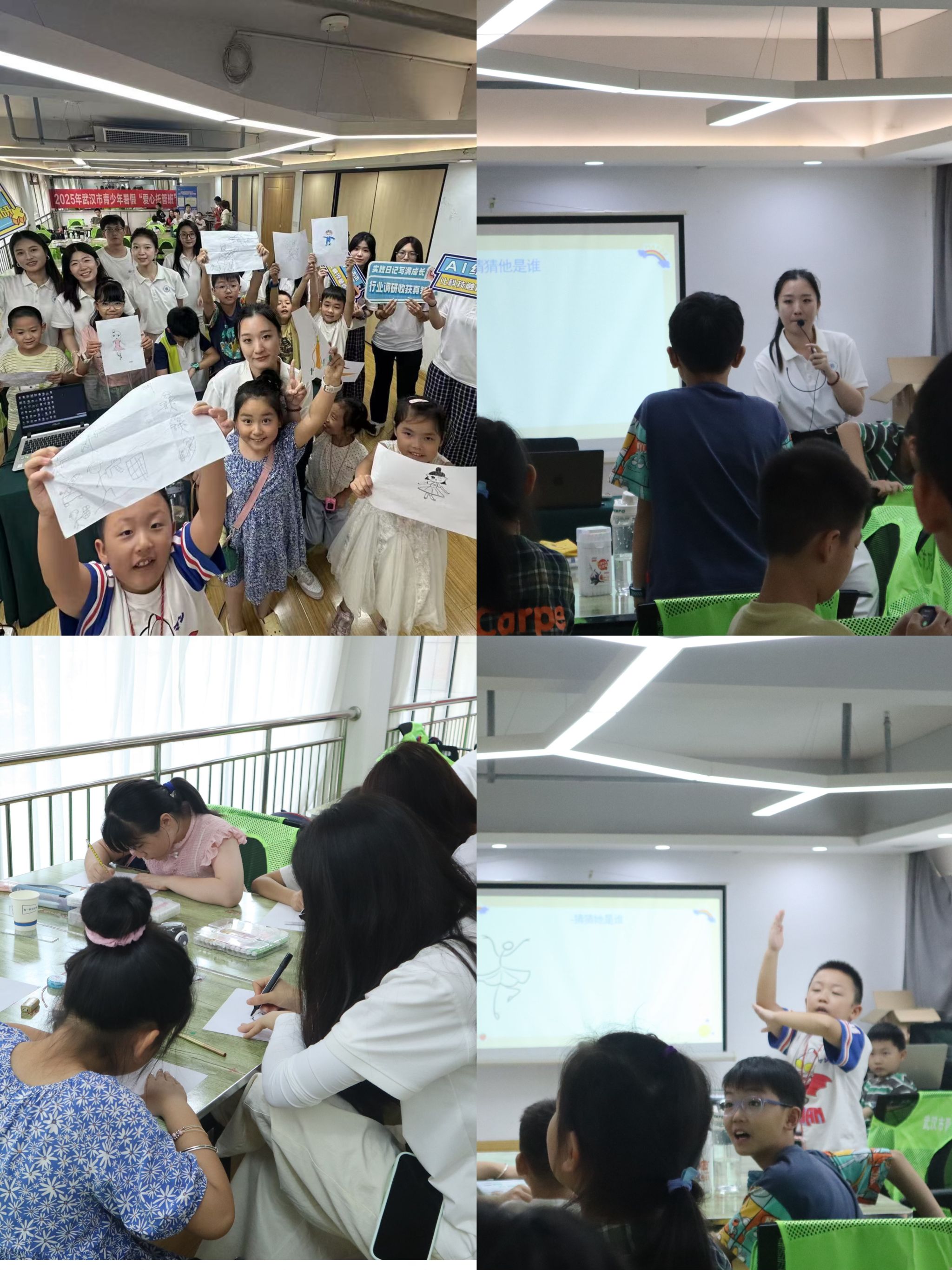

7月14日下午,在汉阳区龙磨社区和民航社区青少年空间,13名实践团成员为25名小学生带来了一堂别开生面的手绘课程。“哇!老师会‘魔法’!让我的画动起来啦!”——当自己的画作在AI技术下“活”了起来,一位小朋友兴奋地喊道。实践团成员巧妙地将AI技术巧妙融入活动:针对孩子们的手绘作品(如老师、厨师、小女孩等),通过AI图像动效工具,使画中人物“动”了起来——老师“走向讲台”,厨师“烹饪美食”,女孩“翩翩起舞”。这种“画什么、动什么”的即时反馈,极大地激发了孩子们的创作热情,也悄然点燃了他们探索人工智能的好奇心。

在华锦社区,实践团成员精心策划了“扎染与AI”融合课程。活动伊始,成员们借助简易的人工智能图像生成工具,创造性地让马儿、蝴蝶、海豚等形象“穿上”了扎染图案服饰。这些生动形象的视觉展示,瞬间抓住了孩子们的眼球,也帮助他们更直观地理解了扎染工艺的无限可能。随后,在一对一指导下,孩子们亲自动手完成布料的折叠、捆扎与染色。当蓝白相间的独特纹样在手中绽放时,成员们再次运用AI工具,为每一件扎染作品赋予动态场景,营造出强烈的沉浸感。这种独特的体验,让传统扎染的韵味与人工智能的智慧在孩子们心中交织、碰撞。实践团也将这份关爱与知识传递给了特殊儿童群体。

在武汉市洪山区心之初教育培训学校(这里的学员多为罹患自闭症的儿童),成员们以无比的耐心和温柔,通过语言引导和动作示范,陪伴孩子们进行手绘和扎染创作。过程中,孩子们逐渐敞开心扉,用画笔和色彩表达内心的世界,真切地感受着艺术带来的快乐与成长的自信。

在武汉市江汉区姑嫂树爱心花朵教育服务中心(这里的孩子大多来自农民工家庭、困难群体和特殊家庭),实践团成员们不仅用心传授扎染技艺,更带来了温暖的关爱和真诚的鼓励。他们希望通过这样融汇文化、创意与关怀的活动,丰富孩子们的暑期生活,助力他们树立积极、乐观的生活态度。

云裳荆楚——纺织文化体验行

实践团随后走进汉口商业博物馆、武汉纺织大学纺织科技馆、湖北省博物馆,在历史与科技的交织中展开一场沉浸式的纺织文化溯源之旅。

在汉口商业博物馆中,百年技术迭代的轨迹被浓缩于方寸之间。实践团成员驻足于泛黄斑驳的“谦祥益·京都衡记”绸布包装纸前,从商号密布的票据中窥见近代汉口纺织业的繁荣景象,转身面对1950年代的半自动纺纱机,齿轮咬合的金属回响仿佛仍在诉说机械革命的序曲;而当1980年代纺织女工汗流浃背操作机床的黑白影像,与成员们此前在现代智能工厂目睹的机械臂行云流水作业场景并置时,强烈的时空碰撞令所有人屏息——这一刻,技术以解放人力为内核的进化逻辑变得无比清晰。

武汉纺织大学纺织科技馆则彻底颠覆了大家对纺织行业的固有认知。“纺织缘”展区里,泛黄的古籍记载着嫘祖教民养蚕的传说,泛黄的蚕茧标本与缫丝工具静静陈列,诉说着纺织文明的起源;“传统纺织”板块的蜀锦、楚绣实物,针脚间流淌着千年匠心。而转过展墙,“现代纺织”与“超纺织”展区瞬间将视野拉向未来——搭载玄武岩纤维的月面国旗在模拟太空环境中闪耀,北京冬奥会速滑服的减阻面料暗藏流体力学奥秘,可降解的人造血管展品则揭示着纺织科技对生命健康的守护。从“衣食所需”到“跨界赋能”,实践团成员们在触摸这些突破想象的展品时,真切感受到纺织科技突破边界的无限潜能。

湖北省博物馆的荆楚文化浸润,则为这场溯源之旅增添了厚重的人文底色。成员们在越王勾践剑的寒光中遥想春秋纺织业的兵甲用途,于曾侯乙编钟的礼乐声里探寻古代丝织品与贵族礼仪的关联。“楚国八百年”展区的漆器纹样、丝绸残片,虽历经岁月侵蚀,仍能辨识出当年精湛的染织技艺。这些文物如同一把钥匙,让成员们读懂了纺织技艺如何融入荆楚文化的血脉,更深刻理解了纺织业作为“民生基石”与社会文明演进的紧密羁绊。

此次暑期社会实践活动中,西安工程大学研究生“江城智绘、智纺童行”实践团紧扣纺织专业特色与AI技术融合的创新路径,将学术探索与文化传承、社会服务深度绑定。团队既在纺织企业的智能车间里探寻大数据模型与生产流程的适配性,也在博物馆的文物纹样中提取设计灵感,更通过“科技+纺织”的启蒙课程让前沿技术走进童心世界,真正实现了专业优势向社会价值的转化。

实践团成员纷纷表示,此次武汉之行是专业成长的“催化剂”。未来将带着在企业车间发现的技术痛点、从文物中读出的文化密码、在课堂上收获的童真反馈,持续深耕“纺织+AI”的跨界领域,让学术研究扎根产业土壤、融入社会肌理,以青春之力为纺织行业的高质量发展与公益事业的创新实践注入源源不断的活力,以青春之姿奋力书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章!